捨てないで食財!

先日、妻が農家からポリ袋一杯の人参をいただいてきた。

裏山に捨てられてしまう、甘くて立派な人参たち。

今夜のメニュは、鶏と豚挽肉にえのき和えに人参スープ。

デザートは人参ジャムのヨーグルト。

味の方は、超一流のフレンチ・レストランを超えたかな・・・?

一緒に食した時の広告社スタッフの皆さんからも

「美味しい!」のひと声を聞くことができた。

「・・・ご馳走様でした。」

この人参たち、規格外商品ということで売り物にならないのだ。

カタチが悪い、少し割れている、少し傷がある、

大きすぎる、小さすぎる、などなど・・・。

しかし、味や品質にまったく問題はない。

まことにモッタイナイ話しである。

最近、規格外商品を販売するスーパーもあるようだが、

捨てられてしまう農産物が流通することができたら

日本の自給率はもう少しアップすることだろう。

しかし、生産過多になれば市場価格にも影響してしまい、

農家の収益を圧迫することになるわけだ。

これらを利用する方法はまだまだあるのではないだろうか・・・。

人間にとって一番大切な食について

いろいろと空想している・・・。

しかしながら、現実と理想とのギャップを埋める事は

なかなか困難なことだ。

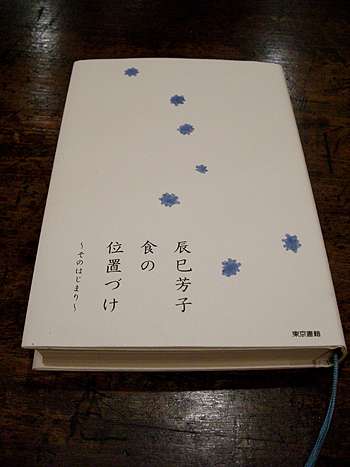

食のことを本質から考えさせられる素敵な本がある。

「辰巳芳子 食の位置づけ」。

装丁がシンプルで素敵だなあと思い手に取ってみると、

白い質感のある紙に、水色の金平糖が北斗七星のかたちに並んでいて、

人の心を動かす豊かな余白のある装丁だ。

表紙を開くと、カバーデザインの説明がちゃんと明記してある。

>北斗七星を金平糖で表現しました。

>北斗七星は、家族や人々の繁栄を願い、

>古来より揺光という、時を測るエレメントです。

>大きな「ひしゃく」で、いのちを、

>社会を、暮らしを汲み上げる器を表しています。

>金平糖は、時をかけて作られた

>結晶が、かわいく、愛おしく、

>暮らしのほろ甘い「かたち」を感じさせてくれます。

◎アートディレクション/高岡一弥 ◎デザイン/伊藤修一

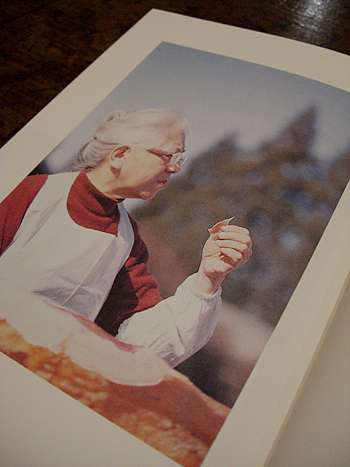

辰巳芳子先生は冒頭で食すことへの真意に迫っている。

>食すことは、いのちへの敬畏。

>食べものを用意するとは、いのちへの祝福。

>人という分際にありながら、いのちにかかわる、

>食べ心地を自由になしうるとは、

>思い仰げば、身にあまる光栄。

>なぜなのか。

>それは、生命の仕組み、はかりしれぬ御業(みわざ)に

>参与させていただくから。

先生は食といのちの循環について真剣に向きあっている方。

「人はなぜ、食べなければならないか」という

あたりまえ過ぎて、考えたこともないテーマから始まり、

その土地の風土、季節の移り変わるリズムと、

人間の体の代謝生理は密接に関わっていることや、

旬の味の必然性などをわかりやすく伝えてくれている。

「行事食から何を汲みとるべきか」や「風土に即して食べる」では、

食すことへの感謝の気持ちや、地方の風土がつくった

先人達の知恵を守ることの大切さを知ることができる。

そして、料理はものの本質と向き合うことだと仰っている。

>日本人はもともと風土に根ざして、分をわきまえ、慎みのある生活を

>してきたと思います。主食の米にしても、籾殻から藁まで使い切って

>いました。藁で縄を綯い、草履を作り、くたくたになった草履さえも

>堆肥として畑にまいていた。米ぬかはぬか床にしたり、野菜のアクを

>抜いたり、下ごしらえに使ったり、洗いものに使ったり。すべて無駄

>なく使い尽くしていました。合理的で、ものの「循環」と「均衡」を

>大切にする生活態度だったと思います。

捨てられる運命だった人参は、

まことに美味しくいただくことができた。

辰巳先生がいう循環と均衡を考えると、

無駄のない生活が少しずつではあるが理解することができる。

捨てられる野菜たちの生きる道を真剣に

模索して行きたいと思っている。

→辰巳芳子オフィシャルサイト

★ポッTポッT☆ぽちっと♪ははーん!ギャほーんボッチっち◎↓

Trackback(0) Comments(7) by Yasumine|2008-11-19 21:09

□この記事のリンク元

ゆたりブログ

- 鯨エマの海千山千

Blog by 鯨エマ - 毎日をもっと楽しく、丁寧に

Blog by みきゴン - ほんのきもちです

Blog by Yamepi - まいにちが、記念日

Blog by つき - 西本淑子のボイスブログ

Blog by D.J.Yossy - お先にどうぞ

Blog by すわち - どんぐり ころころ

Blog by Masami - 子ども/アート/おもちゃ

Blog by ねもといさむ - 和紙のかわいい仲間たち

Blog by 梅原瞳渓 - アナローグ モノクロノーム

Blog by モノクロ - 滝味ブログ

Blog by 豊年万作 - ゆたりやの亭主

Blog by Yasumine - 彩り日記

Blog by ボタン - 食べるプロ

Blog by 安島夏 - 日用菓子店 冬庫

Blog by 日用菓子店 冬庫 - にわにわ

Blog by にわけん - 雨は遠いそらの上

Blog by 雨 - どうぶつごろごろ

Blog by マリサ - よかった探し

Blog by satomi - にんじん

Blog by しまじ - vege☆table

Blog by ベル - はらごしらえ記録帳

Blog by NOKKI - 一期一会的生活

Blog by スイミー - バカにつける薬

Blog by マー坊 - ゆたりろ日記

Blog by 野澤真人 - picture*book

Blog by sora - Sararaさんのさらっとな一日

Blog by Sarara - ウイリアムとオリビア

Blog by オリビア - Yum!Yum!Organic

Blog by Yummy - chuchu cafe'blog

Blog by chuchu cafe' - 農園の野菜の料理な生活

Blog by げんちゃん - kotomamiのブログ

Blog by kotomami - ガジュマル日記

Blog by 小町剛廣 - アルキニストLife

Blog by HOSSY★ - こころばかり

Blog by sabu - skyskrapa

Blog by 小手毬* - 丁寧なケ、素敵なハレ

Blog by 吉川永里子 - 音楽制作が生業

Blog by KAZU OSAWA - アレグレれんらく帳

Blog by アーリー&グレイ - okey-dokey

Blog by えだまめ - 川の生き方・僕の生き方

Blog by マーサカワマタ - ことのべ通信・電子版

Blog by ひつじ - 日本一周バイクの旅

Blog by コヤナギ - 和あらかると

Blog by 岩田晶子 - はれ時々くもり

Blog by ウタイツキ - ビューティ・レシピ

Blog by 杉浦エミ - マサヤン・スタイル

Blog by マサヤン - 手作り雑貨PULL

Blog by Katze* - もっと晴れたらいいのに

Blog by Kay - 『てぃってぃぐわ』ゆたりんちゅ

Blog by かあちゃん - こころいっぱい

Blog by なおリン - 風仁

Blog by かなめこ - 日々のはなし

Blog by まるぅ - The Journey of Life

Blog by Dan Suzuki - Others before self

Blog by 北澤杏里 - 空を歩こう

Blog by Ichi - ゆだねる

Blog by ますみ - ウルオウ*ソライロ

Blog by コムギ - チマキブログ

Blog by maki - T-shirt on Road

Blog by 北村和哉 - イロトリドリの世界

Blog by シズカメラ☆ - Fairway journal

Blog by Midori Shibayama - 研究的な生活

Blog by こいちろ - キヨ一歩

Blog by キヨ - アクトな日々

Blog by アクト農場 - chuchu

Blog by rei - おうちcafe'

Blog by roseline - イバラキイサン

Blog by grace - まんまる満月

Blog by ren - 愛娘と日常のこと

Blog by himaripapa - Kiitos

Blog by sana137 - うろこ日和。

Blog by うろ子 - pain de mie

Blog by Kanakana

「ゆたり」は時の広告社の登録商標です。

(登録第5290824号)